Tutti gli articoli di Società

PHOTO

«Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini». Queste parole risuonano, ancora dopo 32 anni, come un testamento che Giovanni Falcone ha lasciato ai tanti che non dimenticano. Ai tanti che ogni giorno, nel loro quotidiano, difendono la legalità dalla prevaricazione e la libertà dal sopruso e dalla violenza e così dimostrano di essere e di credere nello Stato. Quelle parole, che oggi riecheggiano in tutta Italia, sono ancora un chiaro monito ad essere quegli uomini e quelle donne, artefici di una storia di cambiamento e di speranza. Una storia ancora “in cammino”.

La memoria è, infatti, impegno perché costruisce un presente e tende a un futuro che la porti a compimento. Era il 23 maggio 1992 e mancava solo qualche minuto alle 18 quando una infernale deflagrazione disintegrava 5 vite e feriva 23 persone. Una lunga scia di sangue sarebbe seguita a quella strage in prossimità dello svincolo di Capaci, a Palermo. La mafia dichiarava allo Stato una guerra che ancora oggi non è finita.

Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, morirono a causa di quella violenta deflagrazione perché così aveva deciso Cosa nostra. Lo Stato, che si affermava con determinazione con le condanne del maxi processo, “andava fermato“.

Ricordare e condividere

Anche Reggio Calabria, terra che ha conosciuto e conosce il male mafioso, ricorda il sacrificio l’esempio di Falcone. La fa oggi con una delle otto iniziative territoriali dell’Associazione nazionale magistrati che avrà luogo alle ore 17 presso la sala Garcilaso della Vega del Castello aragonese con la partecipazione degli studenti. Lo farà domani con l’incontro “Per non dimenticare” promosso dall’associazione Biesse Bene Sociale alle ore 10.30 presso l’istituto scolastico De Amicis Bolani.

Iniziative anche nel territorio metropolitano. In particolare a Siderno, presso la biblioteca comunale intitolata ad Armando La Torre, nella sala Nicola Zitara, oggi alle ore 17:30 sarà presentato il libro “La tazzina della legalità”. A Gioia Tauro, la giornata della Legalità, istituita nel 2002 in occasione del decennale della strage di Capaci, sarà celebrata con l’apposizione nella palestra del plesso scolastico Stella Maris di una targa in memoria di Celestino Fava, vittima innocente delle mafie ucciso a Palizzi nel 1996, con una marcia e con la commemorazione finale delle vittime della strage presso il Palazzo comunale.

Il viale, il murales, la palma

Coltivano la memoria, nutrono l’esempio e ispirano l’azione quotidiana anche i segni. Anche Reggio Calabria ricorda e non solo il 23 maggio. Nel 2022 su iniziativa della fondazione Antonino Scopelliti, il Comune ha intitolato le Bretelle del Calopinace. Sono diventate Viale Francesca Morvillo e Viale Giovanni Falcone.

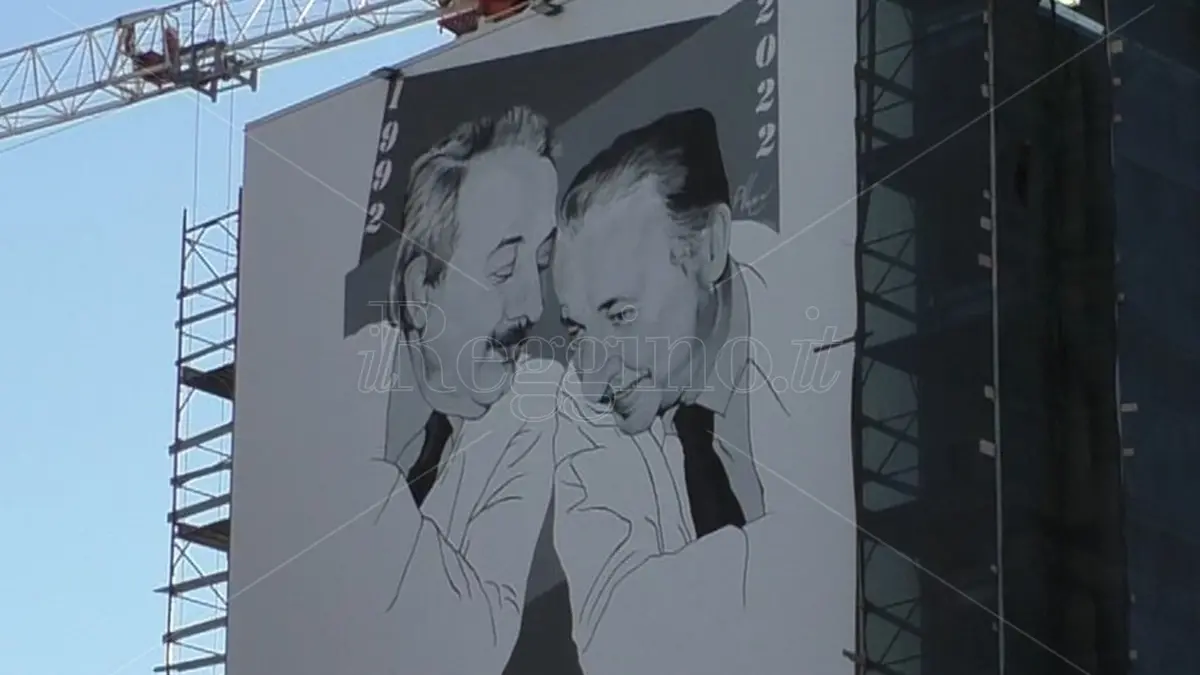

Sul tratto del viale Europa che confluisce in via Sbarre Centrali, accanto alla rotonda dedicata ai caduti dei Vigili del Fuoco, si staglia un murales. Realizzato dall’artista reggino Alessandro Allegra su commissione della ditta Soseteg, esso orna la parete di un edificio. Il murales ritrae Falcone e il suo amico e collega Paolo Borsellino. Insieme nella lotta alle mafie, nel tragico destino e nella memoria. In piazza Castello, presidio diffuso di memoria, anche la palma piantata dalla questura nel Trentennale 1992/2022.

L’itinerario visivo e il Ficus di via Notarbartolo da Palermo

I luoghi all’aperto e non solo. Un itinerario visivo e anche emotivo è stato realizzato dai giovani studenti e dalle giovani studentesse dei licei Artistici Preti – Frangipane di Reggio Calabria, Nicola Pizi di Palmi e Vincenzo Gerace di Cittanova. Dallo scorso anno popola le pareti lungo le scale del palazzo che ospita la questura di Reggio Calabria.

E poi c’è un primato nazionale detenuto dal carcere di Arghillà a Reggio Calabria. Nell’aiuola della legalità, interamente realizzata dalle persone detenute, nel 2022 è stata interrata una talea del Ficus che campeggia in via Nortarbartolo a Palermo, davanti alla casa di Giovanni Falcone. La prima talea dell’albero di Falcone all’interno di un carcere. L’iniziativa è stata promossa dalla garante per le persone detenute e private della Libertà personale del Comune di Reggio Calabria, Giovanna Russo. Si è pregiata della preziosa ed essenziale collaborazione del reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria, guidato dal tenente colonnello Giuseppe Micalizzi.

Il maxi processo e la reazione violenta di Cosa Nostra

Oltre 2600 anni complessivi di reclusione comminati, 19 ergastoli tra i quali quello a carico di Totò Riina nella sentenza del Maxi processo di Palermo, confermata in Cassazione.

Fu il processo penale più imponente di sempre, 460 imputati, istruito da Falcone e Borsellino nella prima metà degli anni Ottanta. Quel giudizio per delitti di mafia era iniziato il 10 febbraio 1986 per terminare cinque mesi prima della strage di Capaci. Ma ad ogni passo compiuto per arrivare a quel processo fu versato del sangue innocente.

La lunga scia di sangue

Nel 1979 il giudice Cesare Terranova e il poliziotto Boris Giuliano. L’anno successivo, nel 1980 il magistrato Gaetano Costa e il presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella (Dc), fratello dell’attuale presidente della Repubblica Sergio. Nel 1982 il prefetto di ferro Carlo Alberto dalla Chiesa con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo, e il sindacalista e deputato Pio La Torre (Pdci) e l’autista e scorta Rosario Di Salvo. Mentre i Corleonesi segnavano a Palermo la loro ascesa criminale e continuavano a versare sangue, l’avvio del pool svelava equilibri ed intrecci criminali. E così chiamava altro sangue: Antonio Montana e Ninni Cassarà, stretti collaboratori di Falcone e Borsellino, uccisi nell’estate del 1985.

Antonino Scopelliti, sostituto procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, assassinato il 9 agosto 1991 a Campo Calabro. Accadde prima delle arringhe nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze di condanna del maxiprocesso, al quale il lavoro del pool aveva condotto.

Il 23 maggio 1992 è, dunque, un giorno legato a tanti altri prima e a tanti altri dopo. Uno su tutti il 19 luglio dello stesso anno. In via D’Amelio un’altra esplosione uccise il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

L’esperienza decisiva del pool antimafia di Palermo

Seguire i soldi non potendo seguire la droga. Coordinare le indagini per garantire un flusso costante e aggiornato di informazioni in modo da monitorare il più compiutamente possibile tutti i segmenti del complesso fenomeno mafioso. Esso, all’ombra dell’ondata terroristica, iniziava a divorare l’intero Paese. Dissero sì a questo metodo, valido ancora oggi come allora, Rocco Chinnici prima e, dopo il suo assassinio per mano della mafia il 29 luglio del 1983, il successore Antonino Caponnetto. Così nacque il pool antimafia che istruì il primo quel maxi processo contro Cosa Nostra della storia giudiziaria del nostro paese.

Ne facevano parte Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. Decisiva fu per iniziare a svelare Cosa Nostra e la sua struttura la collaborazione del pentito Tommaso Buscetta. Un lavoro meticoloso tra centinaia di faldoni spulciati anche durante “l’esilio” nel 1985 sull’isola di Asinara, in Sardegna. Qui il capo del pool antimafia palermitano, Antonino Caponnetto, li aveva fatti trasferire con le famiglie per proteggerli.

Giovanni Falcone e Antonino Scopelliti

Quei faldoni sarebbero poi stati inviati nell‘estate del 1991 a Campo Calabro, nel reggino, all’indirizzo di Antonino Scopelliti, sostituto procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, che lavorava al rigetto dei ricorsi avverso le condanne emesse in appello nel maxiprocesso di Palermo. Quella stessa estate, prima che potesse discuterle, il giudice Antonino Scopelliti fu assassinato. Giovanni Falcone si recò in Calabria, in quella circostanza, per manifestare vicinanza ai familiari.

Fu proprio quel maxiprocesso istruito con dovizia e arguzia a segnare l’inizio della fine del pool. Giovanni Falcone, al quale venne preferito Antonino Meli alla guida del pool dopo Caponnetto, venne trasferito a Roma, nominato direttore generale degli Affari Penali mentre, nel dicembre 1986, l’amico e collega Paolo Borsellino fu nominato procuratore della Repubblica di Marsala. L’esperienza del pool antimafia di Palermo, nato dall’intuizione di Rocco Chinnici nel 1983, reso operativo e sviluppato da Antonino Caponnetto, fu sciolto nel 1988 dal successore Antonino Meli.

Tenace e perseverante, da Roma Falcone continuò – tra il 1988 e il 1991 – a lavorare per Palermo, restando esposto al punto da essere bersaglio di un attentato sventato nel 1989 all’Addaura, nel palermitano, mentre si trovava in vacanza.

L’eredità di un lavoro straordinario

Nonostante tutto, l’esperienza del pool non andò dispersa. I principali strumenti con cui si contrasta la mafia oggi sono il frutto di quell’esperienza. La Direzione Nazionale Antimafia diretta dal Procuratore nazionale antimafia – centro di coordinamento delle indagini sulla mafia – come anche l’aggressione alla dimensione economica criminale della mafia, poi compiutasi con l’intuizione di Pio La torre della confisca dei beni sono una insostituibile eredità dell’operato e dell’intuizione di Giovanni Falcone che, pur tuttavia, nel 1992 non fu nominato alla prima guida della neonata Direzione nazionale antimafia.

Per la strage di Capaci, seguirono processi che portarono a decine di condanne all’ergastolo tra le quali quella del mandanteTotò Riina e quelle di Bernardo Brusca, Giuseppe Calò, Raffaele Ganci, Benedetto Santapaola e Giuseppe Madonia, Matteo Messina Denaro. Condannati anche Giovanni Brusca – uomo di fiducia di Riina al quale fu affidato il telecomando a distanza che fece esplodere il tritolo nella strage di Capaci – Bernardo Provenzano, Michele Greco, Leoluca Bagarella, Filippo e Giuseppe Graviano, Salvatore e Giuseppe Montalto.